Aufgrund von Wartungsarbeiten am 08.11.2021, zwischen 9:00 Uhr und 10:00 Uhr ist der Server für einige Minuten nicht zu erreichen. Wir bitten um Verständnis.

Ihr R.O.E. Team

Aufgrund von Wartungsarbeiten am 08.11.2021, zwischen 9:00 Uhr und 10:00 Uhr ist der Server für einige Minuten nicht zu erreichen. Wir bitten um Verständnis.

Ihr R.O.E. Team

Hierbei ist grundsätzlich zwischen Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Bestandsanlage und Neuerrichtung bzw. Änderung oder Erweiterung der elektrischen Anlage zu unterscheiden.

Jeder, der seinen Strom aus dem öffentlichen Versorgungsnetz bezieht, hat auch einen Vertrag mit einem Energielieferanten und einem Elektrizitätsversorgungs oder kurz Verteilnetzbetreiber geschlossen. Der letztgenannte Netzanschlussvertrag beinhaltet grundsätzlich die „Technischen Anschlussbedingungen“ (TAB).

Das Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) verpflichtet alle Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen (Übertragungs und Verteilnetzbetreiber – (ÜNB und VNB)) zur Erstellung einer Technischen Anschlussbedingung (TAB) nach § 19 „Technische Vorschriften“ des EnWG.

Die Technischen Anschlussbedingungen werden vom Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) als Bundesmusterwortlaut herausgegeben.

Jeder VNB kann für seinen Versorgungsbereich den Bundesmusterwortlaut der TAB ändern oder ergänzen.

Die Rahmenbedingungen der Vertragsgestaltung zwischen VNB und Kunden werden von staatlicher Seite in der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) vorgegeben. In § 13 Abs. 2 Satz 4 der Niederspannungsanschlussverordnung heißt es:

„Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden; im Interesse des Anschlussnehmers darf der Netzbetreiber eine Eintragung in das Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer ausreichenden fachlichen Qualifikation für die Durchführung der jeweiligen Arbeiten abhängig machen.“

Somit ist für jede Neuerrichtung, Änderung oder Erweiterung einer elektrischen Anlage ein in der Handwerksrolle eingetragenes und konzessioniertes Elektroinstallationsunternehmen erforderlich. Verbindlich sind diese Bedingungen jedoch nur für Anschlussnehmer, die vom VNB an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden. Instandhaltungsarbeiten sind von dieser Regelung ausgenommen, bis auf die Teile der elektrischen Anlage zwischen Hausanschluss und Zähleinrichtung.

Eintragung in die Handwerksrolle

Gemäß der HWO (Handwerksordnung) ist die Ausübung eines zulassungspflichtigen Handwerks nach § 1, in Verbindung mit der Anlage A der HwO, nur Personen oder Personengesellschaften gestattet, die für dieses Gewerk in die Handwerksrolle eingetragen sind. In der HwO § 1 (Handwerksbetrieb, Eintragung in die Handwerksrolle) heißt es auszugsweise:

„(1) Der selbstständige Betrieb eines zulassungspflichtigen Handwerks als stehendes Gewerbe ist nur den in der Handwerksrolle eingetragenen natürlichen und juristischen Personen und Personengesellschaften gestattet. Personengesellschaften im Sinne dieses Gesetzes sind Personenhandelsgesellschaften und Gesellschaften des bürgerlichen Rechts. (2) Ein Gewerbebetrieb ist ein Betrieb eines zulassungspflichtigen Handwerks, wenn er handwerksmäßig betrieben wird und ein Gewerbe vollständig umfasst, dass in der Anlage A aufgeführt ist, oder Tätigkeiten ausgeübt werden, die für dieses Gewerbe wesentlich sind.“

Die Anlage A des Gesetzes [9] listet gemäß § 1 Abs. 2) ein Verzeichnis der Gewerbe auf, die als zulassungspflichtige Handwerke betrieben werden können bzw. müssen.

Zu diesen zulassungspflichtigen Handwerken gehören unter anderem neben Maurern und Betonbauern, Ofen und Luftheizungsbauern, Kälteanlagenbauer ebenfalls auch Elektrotechniker (laufende Nummer 25 der Liste).

Autoren

Stefan Euler (VDE und VDI) Geschäftsführer der MEBEDO Akademie GmbH und MEBEDO Consulting GmbH, Montabaur sowie geprüfter Sachverständiger Elektrotechnik des BDSH e.V.

Am 23.08.2021 wurde eine geänderte TRBS 1203 „Zur Prüfung befähigte Personen“ veröffentlicht. Hierbei handelt es sich schwerpunktmäßig um eine redaktionelle Überarbeitung. Hinsichtlich elektrotechnischer Aspekte wurde der Abschnitt 3.1 „Berufsausbildung“ geändert, ohne dass sich dadurch der Sinn geändert hat.

Bezüglich der „zeitnahen beruflichen Tätigkeit“ entfällt unter (3) 2. „geeignete zeitnahe berufliche Tätigkeiten können z. B. sein … Prüfung elektrischer Betriebsmittel“ der Zusatz „in der Industrie, z. B. in Laboratorien, an Pruüfplätzen“

Die Änderungen hatten keine Auswirkungen auf die Aktualität der unter R.O.E. Online verfügbaren Dokumente.

Ihr R.O.E. Team

Vom Sachgebiet Fahrzeugbau, -antriebssysteme, Instandhaltung im Fachbereich Holz und Metall der DGUV wurde in Kooperation mit dem Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes e.V. (ZDK) unter Einbeziehung von Automobilherstellern und -Zulieferern sowie diversen Verbänden im August 2021 die neue DGUV Information 209-093 „Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen“ veröffentlicht. Folgende wesentliche Änderungen wurden im Vergleich zur letzten Version von 2012 vorgenommen:

Die unter R.O.E. Online verfügbaren Dokumente mit entsprechender Bezugnahme werden in den kommenden Wochen an die Änderungen angepasst.

Ihr R.O.E. Team

In welchem Umfang sind Arbeitsfreigaben gefordert?

Die Forderung nach einer schriftlichen Arbeitsfreigabe findet sich in diversen Regelwerken. Anbei drei Beispiele:

Feuergefährliche Arbeiten

Anhang I Nr. 1.4 Abs. 2 der Gefahrstoffverordnung fordert, dass „in Arbeitsbereichen mit Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosionsgefährdungen führen können, bei besonders gefährlichen Tätigkeiten und bei Tätigkeiten, die durch eine Wechselwirkung mit anderen Tätigkeiten Gefährdungen verursachen können, ein Arbeitsfreigabesystem mit besonderen schriftlichen Anweisungen des Arbeitgebers anzuwenden ist. Die Arbeitsfreigabe ist vor Beginn der Tätigkeiten von einer hierfür verantwortlichen Person zu erteilen.“

In der TRBS 1112 Teil 1 “Explosionsgefährdungen bei und durch Instandhaltungsarbeiten – Beurteilungen und Schutzmaßnahmen” heißt es unter Punkt 5.3, dass der Arbeitgeber „in Abhängigkeit der Gefährdungsbeurteilung ein Arbeitsfreigabesystem (z.B. Erlaubnisschein, schriftliche Anweisung, Arbeitsfreigabe) vorzusehen hat. Der Erlaubnisschein kann sich auf mehrere Arbeitsbereiche beziehen, sofern gleichartige Arbeitsbedingungen bestehen und gleichartige wirksame Schutzmaßnahmen festgelegt sind. Die Arbeitsfreigabe ist vor Beginn der Arbeiten von einer hierfür verantwortlichen Person zu erteilen.“

Die TRGS 500 fordert im Abschnitt Abs. 8.2.1 Punkt 3 dass „für die Durchführung von Feuerarbeiten die zu treffenden Schutzmaßnahmen im Rahmen eines Erlaubnisverfahrens festzulegen und umzusetzen sind. Dies beinhaltet auch Maßnahmen, die über die eigentliche Durchführung von Feuerarbeiten hinausgehen, z. B. Brandsicherheitswachen.“

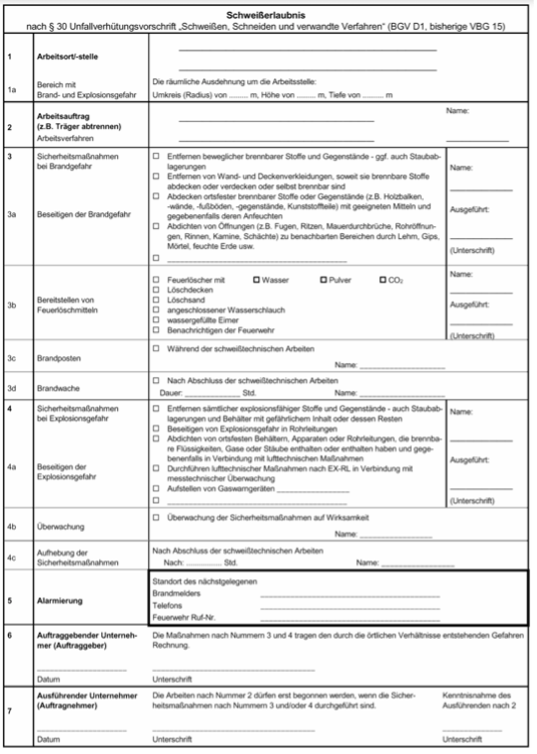

Weitere Anforderungen ergeben sich teilweise aus dem Vorschriften- und Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. In der DGUV Regel 100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln, heißt es im Kapitel 2.26 Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren: „Können durch das Entfernen brennbarer Stoffe und Gegenstände eine Brandentstehung nicht verhindert und eine explosionsfähige Atmosphäre nicht ausgeschlossen werden, hat der Unternehmer ergänzende Sicherheitsmaßnahmen in einer Schweißerlaubnis schriftlich festzulegen und für deren Durchführung zu sorgen.“ Ein entsprechendes Muster für eine Schweißerlaubnis ist dem gleichen Kapitel zu entnehmen.

Arbeitsfreigaben – Schweißerlaubnis

Quelle: DGUV Regel 100-500

Arbeiten in engen Räumen und Silos

Bei Arbeiten in engen Räumen und Silos ist mit besonderen Gefährdungen zu rechnen. Diese können, wie in unserem Praxisbeispiel, durch biologische Vorgänge, z. B. Gärung, Fäulnis oder durch Stoffe und Gemische entstehen, die sich in dem Behälter befinden. Auch die anzuwendenden Arbeitsverfahren z. B. Schweißen, Schleifen, Reinigen mit Flüssigkeiten oder Feststoffen können eine Gefährdung verursachen. Unter Umständen ist mit Sauerstoffmangel zu rechnen, der durch Inertgase auftreten kann, die zum Spülen verwendet wurden, oder durch Stoffe (auch Behältermaterial), die den Sauerstoff absorbieren, chemisch oder physikalisch binden oder verdrängen. Zum Teil entstehen auch besondere Gefährdungen durch Einrichtungen, die in den Behältern und engen Räumen bestehen wie z. B. bewegliche Teile Misch-, Zerkleinerungs-, Auflockerungs-, Förder- oder Lüftungseinrichtungen. Eine weitere nicht zu vernachlässigende Gefährdung entsteht durch die psychischen Belastungen begründet in der räumlichen Enge, die unter Umständen großen Höhen, z. B. in Silos oder Schächten und die eingeschränkte Sicht und Verbindung zur Außenwelt.

All diese Faktoren sind im Vorfeld, vor Beginn der Arbeiten zu berücksichtigen und zu bewerten. Aus diesem Grund fordert die DGUV Regel 113-004 Behälter, Silos und enge Räume im Abs. 4.2.6, dass „vor Beginn der Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen die verantwortliche Person (Unternehmer/-in bzw. Beauftragte/r) einen Erlaubnisschein auszustellen hat, in dem die erforderlichen Schutzmaßnahmen festgelegt sind. Aufsichtführende, Sicherungsposten und – sofern vorhanden – Verantwortliche eines Fremdunternehmens (Auftragnehmers) haben durch Unterschrift auf dem Erlaubnisschein die Kenntnis über die festgelegten Maßnahmen zu bestätigen.“

Elektrotechnische Arbeiten

Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen ist immer mit besonderen Gefährdungen zu rechnen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass man Strom nicht sehen kann, seine Auswirkungen jedoch tödlich sein können. Aus diesem Grund sollten Arbeiten an elektrischen Anlagen grundsätzlich im spannungsfreien Zustand ausgeführt werden. Dieser wird durch die Anwendung der sogenannten „fünf Sicherheitsregeln“ erreicht. Erst nach Abschluss dieser Maßnahmen kann eine elektrische Gefährdung ausgeschlossen werden. Ungefähr 65% der im Zeitraum von 2015 bis 2019 der BG ETEM gemeldeten Stromunfälle, waren in der nicht Einhaltung der „fünf Sicherheitsregeln“ begründet. Aus diesem Grund fordern die Regelwerke schon seit Jahren die Anwendung eines Freigabesystems für Arbeiten an elektrischen Anlagen.

Die VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen, legt im Abs. 4.3.1 folgendes fest: „Jede elektrische Anlage, an der gearbeitet wird, muss unter der Verantwortung eines Anlagenverantwortlichen stehen. Der Anlagenverantwortliche vergibt für diesen Teil der Anlage die Durchführungserlaubnis an den Arbeitsverantwortlichen. Erforderlichenfalls können durch den Anlagenverantwortlichen einige mit dieser Verantwortung einhergehende Verpflichtungen auf andere Personen übertragen werden.“

Die Durchführungserlaubnis wird gemäß Abs. 3.4.9 als eine Genehmigung definiert, um die geplante Arbeit durchzuführen, die eine eindeutige Anweisung in schriftlicher oder mündlicher Form beinhaltet.

Auch wenn die Norm die Erteilung einer mündlichen Durchführungserlaubnis zulässt, sollte diese nur bei einfachen Arbeiten zur Anwendung kommen. Im weiten Verlauf des Abs. 4.3.1 heißt es „Die Vorbereitung komplexer Arbeiten muss schriftlich erfolgen.“ Das gleiche gilt für Arbeiten an Anlagen mit einem erhöhten Gefährdungspotential, wie z. B. Hochspannungsschaltanlagen. Abs. 6.2.6 legt hierzu fest: „Zur Vermeidung von Missverständnissen sollten für Arbeiten an Hochspannungsanlagen Einzelheiten über Freischaltungen und Erdungs- und Kurzschließmaßnahmen schriftlich festgelegt werden.“

Auch bei Tätigkeiten mit einem erhöhten Gefährdungspotential, wie zum Beispiel dem „Arbeiten unter Spannung“ Sollte die Art der Arbeit, der Ort, sowie die möglichen Auswirkungen auf die Anlage abgestimmt werden. Diese Abstimmung hat entsprechend Abs. 6.3.8.3.101 „bei komplexen Arbeiten schriftlich gemäß den Festlegungen der Arbeitsanweisung zu erfolgen. Danach erteilt der Anlagenverantwortliche die Durchführungserlaubnis. Der Arbeitsverantwortliche hat vor Beginn der geplanten Arbeiten an der Arbeitsstelle den Anlagenzustand und die Umgebungsbedingungen (z. B. räumliche Enge, Regen, Gewitter) zu bewerten. Kommt er hierbei zu der Überzeugung, dass die geplanten Arbeiten sicher durchführbar und die Anforderungen der Arbeitsanweisung erfüllt sind, darf er die Freigabe zur Arbeit nach vorheriger Einweisung der beteiligten Personen erteilen.“

Fazit

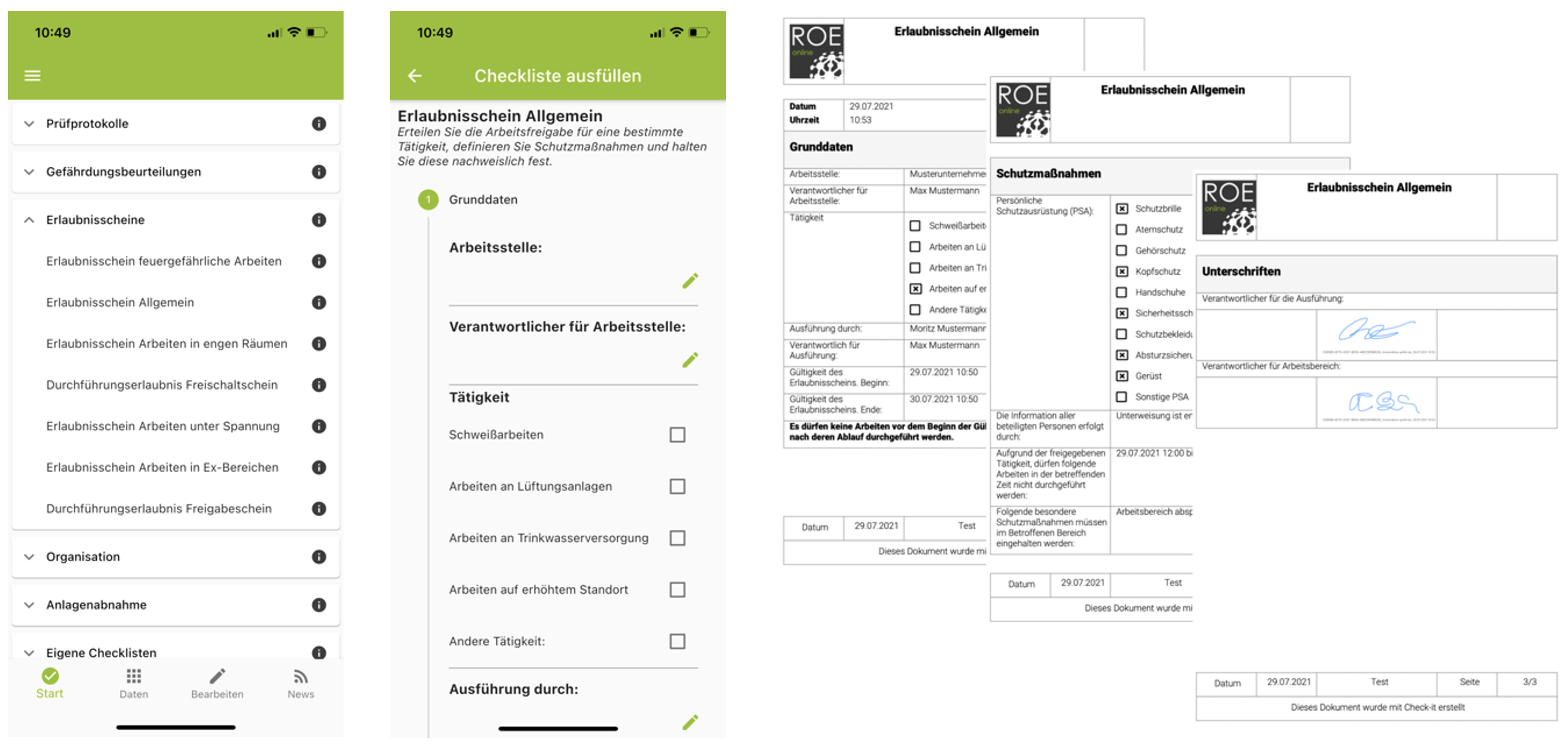

„Wer schreibt, der bleibt“, Möchte man im Schadensfall alle Trümpfe in der Hand halten, muss man seine „Papierallergie“ ablegen und Verantwortlichkeiten klar niederschreiben und schriftlich übertragen. Nutzen Sie dafür den Stand der Technik. App’s wie Check-it erleichtern die Dokumentenerstellung und sparen dadurch Zeit, Geld und Nerven.

Füllen Sie die Arbeitsfreigaben mit der Check-it App aus.

Quelle: Check-it (www.checkitapp.de)

Infobox: Gültigkeit elektronischer Gegenzeichnungen:

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) kennt neben der Schriftform (§ 126 BGB) auch die elektronische Form (§ 126 a BGB) und die Textform (§ 126b BGB). § 127 BGB regelt zu der Überschrift „Vereinbarte Form“, dass die Parteien im wechselseitigen Miteinander „die an die zur Wahrung der Form zu stellenden Anforderungen selbst bestimmen“.

Einer der zentralen Grundgedanken unserer Zivilrechtsordnung ist die sogenannte Vertragsautonomie. Hiernach können die Parteien miteinander verbindlich verabreden welche rechtlichen Regelungen zwischen ihnen gelten sollen. Die Vertragsautonomie ist dann zulässig, wenn nicht ausdrücklich anderslautende gesetzliche Bestimmungen vorrangig zu beachten sind. So erfolgt beispielhaft die Quittierung des Empfangs einer Sendung gegenüber dem Post- oder Paketboten auf einem Unterschriftspad rechtlich als Erklärung in Textform.

Die Textform erfüllt keine der gängigen Formzwecke (z. B. Warn-, Beweis- oder Identifikationsfunktion). Sie gewährleistet aber, dass die Beteiligten sich zuverlässig über den Inhalt der Erklärung informieren können und erfüllt die damit verbundene Informationsfunktion, die inzwischen zu den klassischen Formzwecken hinzugetreten ist.

Zu berücksichtigen sind hierbei die rechtlichen Erfordernisse. So muss die Erklärung in einer zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeigneten Weise abgegeben werden und die Person des Erklärenden muss genannt werden.

Das Quittieren mittels Textform dient nicht der Beweisfunktion. Von Bedeutung ist aber, dass im Zusammenhang mit der durchgeführten Arbeit eine Zuordnung zu einem Handelnden erfolgen kann. Ein weiterer Aspekt ist die Wahrnehmung des Erklärenden, dass dieser mit seinem gewollten Erklärungsakt die ordnungsgemäße Durchführung oder den Abschluss der erbrachten Arbeitsleistung bestätigt und hierfür – zumindest aus der Sicht der Verbindlichkeit des eigenen Handelns – auch einstehen will. Schließlich ist es durch eine derartige Personalisierung möglich sich im Zusammenhang mit etwaigen Rückfragen konkret an eine bekannte, nämlich die hier handelnde Person, wenden zu können

In...

Rechtsgrun...

Warum...

Um diese...

Der Unternehmer ist verpflichtet, Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit sicherzustellen. Die für die jeweiligen Bereiche eingesetzten Mitarbeiter müssen für ihre Aufgaben ausreichend qualifiziert und persönlich geeignet sein. Der Arbeitgeber hat nach Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) § 7 zu berücksichtigen, ob die Beschäftigten befähigt sind, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten. Um dies zu gewährleisten hat er diese nach ArbSchG § 12, ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung umfasst verschiedene Schritte, die nachfolgend anhand von Praxisbeispielen erläutert werden.

Die technischen Voraussetzungen wie die Errichtung des Unterrichtsraumes entsprechend der DIN VDE 0100-723 „Errichten von Niederspannungsanlagen – Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art Teil 723: Unterrichtsräume mit Experimentiereinrichtungen“ liegen in der Verantwortung des Betreibers, ebenso wie die regelmäßige messtechnische Prüfung der gesamten elektrischen Anlage. Die unterrichtstägliche Prüfung vor der ersten Verwendung und die Schaffung der organisatorischen und persönlichen Voraussetzungen liegt in der Verantwortung der Schule und somit der Lehrkraft.

Strom auf dem Schutzleiter sind entweder Vagabundierende Ströme oder Ableitströme. Diese können durch eine aktive Netzgestaltung, oder die Einhaltung der vorgegebenen max. Werte für Wechselspannungs-Schutzleiterströme vermieden werden.

CO2-Feuerlöscher sind überwiegend geeignet zur Bekämpfung von Bränden der Brandklasse B.

Überprüfen Sie also in Ihrem Verantwortungsbereich, wo sich tragbare Kohlendioxid-Feuerlöscher befinden. Es sollte im Einzelfall bewertet werden, ob aufgrund des Einsatzes eines CO2-Löschers und den damit verbundenen Gefahren, ein Handlungsbedarf besteht. Eventuell muss ein Austausch gegen geeignete Wasser-, Schaum- oder Pulverlöscher erfolgen.

Für den Einsatz mit einer ohmschen Last geeignet, für den Einsatz mit einer Induktiven Last bedingt, bzw. ungeeignet. Bei der Auswahl einer Zeitschaltuhr ist darauf zu achten, dass sie für die angeschlossene Last ausgelegt ist.